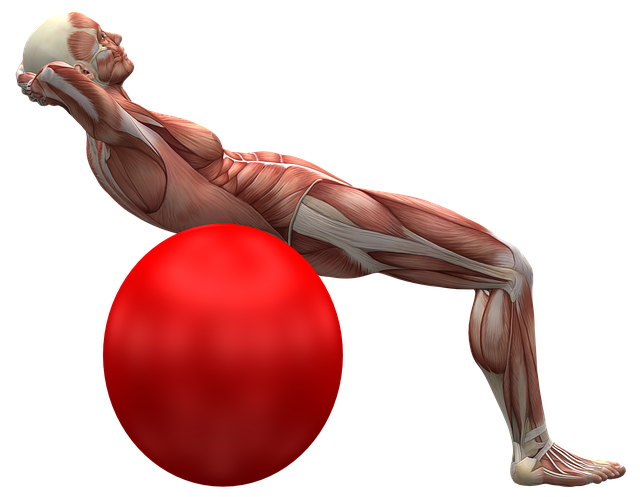

🟦骨と筋肉は“別々”ではない。骨筋連鎖が動作の質を決める

私たちが歩く、立つ、しゃがむといった動作をスムーズに行えるのは、骨と筋肉が連携して働いているからです。

この連携は「骨筋連鎖(キネティックチェーン)」と呼ばれ、運動学・理学療法の基礎概念として非常に重要です。

骨と筋肉の連携が崩れると、関節の不安定性・姿勢の崩れ・怪我のリスクが高まります。

🟦骨筋連鎖とは?運動の力を全身に伝える仕組み

骨筋連鎖とは、筋肉・腱・靭帯・筋膜が連続的に連携し、骨格を通じて力を伝える構造のこと。

例えば、歩行では足裏→ふくらはぎ→太もも→骨盤→体幹→肩→腕へと力が伝わります。

この連鎖がスムーズであれば、効率的な動作と怪我の予防が可能になります。

🔗参考:フィジオ福岡|筋の連鎖・キネティックチェーン A

🟦骨と筋肉の連携を支える3つの構造

| 構造 | 役割 | 解説 |

| 🟩腱 | 筋肉と骨をつなぐ | 筋収縮の力を骨に伝える |

| 🍀筋膜 | 筋肉を包み、隣接組織と連携 | 力の分散と滑走性を確保 |

| 🌍関節 | 骨同士の接続部 | 可動域と安定性を調整する |

参考:HELiCO|骨と筋肉のしくみ・役割 とは?体のつくりをわかりやすく解説

🟦骨筋連鎖が乱れるとどうなる?

✅姿勢の崩れ:骨盤の傾きや猫背が連鎖的に広がる

✅関節の負担増加:膝や腰に過剰なストレスがかかる

✅筋肉の過緊張・弱化:一部の筋肉が過剰に働き、他が使われなくなる

✅怪我のリスク上昇:捻挫・肉離れ・腰痛などの原因に

🟦骨筋連鎖を整えるためのトレーニング戦略

| 方法 | 目的 | 実践例 |

| 🟩体幹トレーニング | 骨盤と脊柱の安定性向上 | プランク・デッドバグ |

| 🍀モビリティエクササイズ | 関節の可動域確保 | 股関節・肩関節の回旋運動 |

| 🌍筋膜リリース | 滑走性と連携改善 | フォームローラー・ストレッチ |

| 🟩歩行・スクワット | 全身の連鎖強化 | 正しいフォームでの反復運動 |

🟦理学療法士という仕事について

みなさんは、体の不調を感じたときには病院へ行かれるかと思います。

関節や筋肉や骨に痛みを感じた場合に整形外科へ受診すると、リハビリという処方を受けた方も多いと思いますので、リハビリの先生こと理学療法士の仕事についても触れておきたいと思います。

✅理学療法士とは何か

理学療法士はPhysical Therapist(PT)とも呼ばれます。ケガや病気などで身体に障害のある人や障害の発生が予測される人に対して、基本動作能力(座る、立つ、歩くなど)の回復や維持、および障害の悪化の予防を目的に、運動療法や物理療法(温熱、電気等の物理的手段を治療目的に利用するもの)などを用いて、自立した日常生活が送れるよう支援する医学的リハビリテーションの専門職です。

(中略)

理学療法士を一言でいうならば動作の専門家です。寝返る、起き上がる、立ち上がる、歩くなどの日常生活を行う上で基本となる動作の改善を目指します。関節 可動域の拡大、筋力強化、麻痺の回復、痛みの軽減など運動機能に直接働きかける治療法から、動作練習、歩行練習などの能力向上を目指す治療法まで、動作改 善に必要な技術を用いて、日常生活の自立を目指します。理学療法士は国家資格であり、免許を持った人でなければ名乗ることができません。

出典:理学療法士とは 公益社団法人 日本理学療法士協会

🟦理学療法士の視点:骨筋連鎖の評価と改善

理学療法士は、動作分析・筋力評価・関節可動域測定を通じて、骨筋連鎖の乱れを特定します。

その上で、個別の運動処方や手技療法を用いて、連携を整えるサポートを行います。

特にロコモティブシンドローム予防には、骨と筋肉の連携強化が不可欠です。

✅ロコモティブシンドロームとは?

「ロコモ」とはロコモティブシンドロームの略で、立ったり歩いたりする身体能力が低下した状態のことを言います。ロコモが進行すると、将来要介護や寝たきりになってしまう可能性があるため、若い頃から生活習慣や適切な運動によって、ロコモを予防することが大切です。

出典:厚生労働省 自分の足で一生歩ける体に「毎日かんたん!ロコモ予防」特設Webコンテンツ公開について

✅ロコモ度テスト

下肢の筋力を測定するテストで、片脚または両脚で一定の高さから立ち上がれるかどうかによってロコモ度を判定します。

テストはこちらから👉 出典:ロコモ度テスト 厚生労働省

パーソナルトレーナーの3大資格とは

驚くことに、現在日本でパーソナルトレーナーの資格とは?と調べると多くの場合以下の3つを指すことが多いです。

- NSCA-CPT(NSCA認定パーソナルトレーナー)

- JATI-ATI(JATI 認定トレーニング指導者)

- NESTA-PFT(NESTA認定パーソナルフィットネストレーナー)

しかし前述したように、理学療法士は人体解剖生理・各種疾患と動作の改善方法までを知り尽くした人体骨格の動作を支援するスペシャリストです。

アンチエイジングの分野では特に、既往歴のある方も多いことが現状です。そういった皆さんは、末永い健康と動ける体の維持のためにパーソナルトレーニングを選択されていることと思います。

基礎疾患のある方は特に、トレーナーを選ぶ際、病院等医療機関での経験と知見のある、理学療法士の方に担当してもらうことも検討してみてください。

🟦まとめ:骨筋連鎖を整えることが“安全に動ける身体”の鍵

骨と筋肉は、単体ではなく連携して働くシステムです。

この連携を理解し、整えることで、怪我の予防・姿勢改善・運動効率の向上につながります。

次回は、姿勢と骨への負荷分散について深掘りします。

コメント